24 октября родился Михаил Тарковский — русский писатель и поэт. Родился в 1958 году в Москве в семье кинорежиссёра Александра Витальевича Гордона и лингвиста Марины Арсеньевны Тарковской.

Выросший в интеллигентной московской среде, окруженный творческими людьми, он, тем не менее, с детства увлекался полевой зоологией — орнитологией, со школьных лет ездил в экспедиции (Тува, Иркутская обл., Красноярский край). В 1976 поступил в Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина по специальности география и биология. Закончив его (1981), 5 лет работал на Енисейской биостанции Института эволюционной морфологии и экологии животных (ИМЭЖ) АН СССР (Красноярский край, Туруханский р-н), занимался зимней экологией птиц, обследовал территорию будущего Центрально-Сибирского заповедника, проводил орнитологические обследования рек Елогуй, Подкаменная Тунгуска, Гольчихи (Таймыр).

Выросший в интеллигентной московской среде, окруженный творческими людьми, он, тем не менее, с детства увлекался полевой зоологией — орнитологией, со школьных лет ездил в экспедиции (Тува, Иркутская обл., Красноярский край). В 1976 поступил в Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина по специальности география и биология. Закончив его (1981), 5 лет работал на Енисейской биостанции Института эволюционной морфологии и экологии животных (ИМЭЖ) АН СССР (Красноярский край, Туруханский р-н), занимался зимней экологией птиц, обследовал территорию будущего Центрально-Сибирского заповедника, проводил орнитологические обследования рек Елогуй, Подкаменная Тунгуска, Гольчихи (Таймыр).

В 1981 начал писать стихи, но нигде их не публиковал.

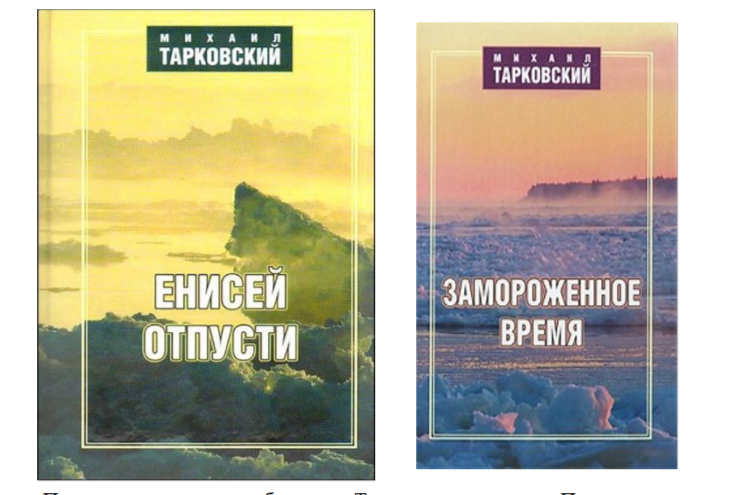

В 1986 поступил в Южно-Туруханский госпромхоз штатным охотником. В это же время стал студентом заочного отделения Литературного института им. А.М.Горького, семинар поэзии Б.Д.Цыбина (закончил в 1992). В 1995 взял свой охотничий участок в долгосрочную аренду. С тех пор место постоянного жительства писателя и охотника Тарковского — Красноярский край, Туруханский р-н, с.Бахта. Первая стихотворная публикация Тарковского — цикл «Письма в Москву» (Октябрь. 1987. №9) — была своеобразной поэтической рефлексией на сопоставление двух миров: городского и природного. Знакомство с обширным пространством Отечества от Дальнего Востока, Сибири до среднерусской провинции, с простыми людьми (охотниками и рыбаками), жизнь внутри природно-красивого (совершенного) мира навсегда определили творческие интересы писателя. Его интересует прежде всего человек, такой человек, для которого Родина — вся огромная страна. В это время его стихи печатают в альм. «День поэзии», «День и ночь», в ж. «Охота и охотничье хозяйство», «Знамя». В 1991 вышла первая книга Тарковского «Стихотворения».

Первая стихотворная публикация Тарковского — цикл «Письма в Москву» (Октябрь. 1987. №9) — была своеобразной поэтической рефлексией на сопоставление двух миров: городского и природного. Знакомство с обширным пространством Отечества от Дальнего Востока, Сибири до среднерусской провинции, с простыми людьми (охотниками и рыбаками), жизнь внутри природно-красивого (совершенного) мира навсегда определили творческие интересы писателя. Его интересует прежде всего человек, такой человек, для которого Родина — вся огромная страна. В это время его стихи печатают в альм. «День поэзии», «День и ночь», в ж. «Охота и охотничье хозяйство», «Знамя». В 1991 вышла первая книга Тарковского «Стихотворения».

С начала 1990-х Тарковский начинает писать прозу — рассказы и повести. Он продолжает отстаивать свою тему в литературе: рассказывает о том, почему любит енисейскую жизнь, о ее редкостной красоте, о людях, живущих трудной жизнью среди мощи природного мира. Первая публикация прозы Тарковского — рассказ «Васька» (Охота и охотничье хозяйство. 1993. №10). Тарковского много печатают в самых разных изданиях: журналах «Юность», «Согласие», «Литературная учеба», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Охота», «Россия», «Русская провинция», «Подъем», «Зов тайги», «Енисей», «Сибирская горница», «Северные просторы», «Русский дом», «Полярные горизонты», в интернет-журнале «Русский переплет», а так же в газетах: «Первое сентября», «Литературная газета», «Красноярский рабочий», «Красноярская неделя» и др. В своей прозе Тарковский рассказывает о крепкой связанности жизни людей и природы, о постоянной зависимости человека от дождей и ветра, от мороза и тепла. Тарковского радует полное отсутствие «зрителя» в сибирском бытии (т.е. жизни с оглядкой на моду, на чье-то похотение, на выгоду) и радует бескорыстие охотничьего бытия — повесть «Ветер» (Москва. 1995. №6), рассказ «Девятнадцать писем» (Москва. 1998. № 11).

Этапным в творчестве писателя стала повесть «Таинственная влага жизни» (Наш современник. 1998. №10; в последующих изданиях по предложению В.Астафьева название изменено на «Стройка Иваныча»). В этой повести Тарковский рассказал о «чутком человеке», о его счастливом творческом труде не только рук, но и души. Такой труд дает покой и «правоту душе», которая все меньше известна нынешнему человеку, особенно городскому.

В.Астафьев охарактеризовал это произведение как: «Удивительная проза!» (Огонек. 1998. №9). Автор стал лауреатом литературной премии журнала «Наш современник», на его творчество обратили внимание критики. М.Ремизова в статье «Мужик и подонок» (Независимая газета. 1998. Нояб.) отмечала: «Эти страницы — настоящая поэма труда, несуетного мастерства, когда человек осуществляет свою главнейшую функцию — гармонического преобразования мира». «Народное лицо повести» заметили писатель С.Есин в своих «Дневниках» за 1999: «Все очень здорово, язык мощный и свежий, Сибирь, где только еще и остались страсти жизни и новое поколение, которое эту жизнь постепенно оставляет и сиротит»; критик П.Басинский: «Михаил Тарковский писатель от Бога. Его еще не заметили и не оценили в столичных литературных кругах. <...> и только осуждаемый прогрессивной общественностью "Наш современник" напечатал его превосходную повесть о мужике, который строил баню, но строил ее так, что глаз от текста не оторвешь!» (Литературная газета. 2000. 16-22 февр.).

В творчестве Тарковского нет явных следов лит. полемики между «почвенниками» и «западниками», «консерваторами» и «либералами» последнего десятилетия XX в. Но, вместе с тем, в литературных обзорах Тарковский назывался не раз среди тех, кто противостоит модернизму и постмодернизму своим сознательным следованием критериям и принципам реалистической художественной школы (Кокшенева К. «Элите захотелось портвеша»: [из дискуссии «Сумерки литературы: закат или рассвет?»] // Литературная газета. 2002. №11). Тарковский словно бы имеет «охранную грамоту» от своей сибирской земли, проживая в трудах среди солнца и снега, по распорядку самой природы, ее вечных законов, столь редко замечаемых в пылу лит. споров. Конечно, Тарковский пишет современные повести, держась столбовой дороги корневой русской литературы (среди повлиявших на его творческий мир писателей называет Бунина, Л.Толстого, Чехова, Астафьева); наследует традиции т.н. «деревенской прозы» XX в. «Есть русская литература,— говорит писатель,— она деревенская, потому что деревня — соль России. Она порой и пьяная, и разоренная, а порой и полная сил и готовая к возрождению. Именно оттуда идет все свежее, живое, именно там сейчас еще живет и дышит то, что питает литературу — русский язык» (Автобиография. Архив автора). О языковом мастерстве повести «Ложка супа» (Новый мир. 1999. №7) критик И.Борисова писала: «Эта медленность и серьезность наращиваемого знания, это мужественное доверие к собственным ритмам гарантирует писателю свободу слова без борьбы за это слово» (Светится темнота // Первое сентября. 2000. №62).

Вслед за «Ложкой супа» последовали повести «Лерочка» (Наш современник. 1999. №7), «Шиштындыр» (Наш современник. 2000. №3), «Гостиница "Океан"» (Новый мир. 2001. №5), «Отдай мое» (Новый мир. 2003. №2), «Кондромо» (Октябрь. 2003. №3). Все повести Тарковского не уводят от жизненной правды, но приводят к ней — его главный творческий метод заключается в художественное «литье» человеческого опыта (писатель следует реалистической традиции отечественной литературы, где в центре был русский человек). Тарковский пишет о той жизни, что определяется не острыми сюжетами, не яркими, выходящими за пределы обыденности, событиями, но о том ее течении, что определяется тоской (для одних героев — по прошлому, для других — по новому), любовью (для героев она есть «противоречие» между смирением и ширью души), верностью делу своему (труд, изгнанный из системы современных ценностей, у Тарковского по-прежнему на главном месте человеческого существования). Герои Тарковского «одолевают жизнь» — тут заметны мотивы и «доли горькой», с удивительным постоянством достающейся всем поколениям русских людей в России, и сопротивления человека «злому времени».

Почти все, написанное в последнее десятилетие XX в., Тарковский собрал в книгу «За пять лет до счастья: Рассказы и повести» (2001), в предисл. к которой писатель О.Павлов отмечает: «Бытие человека изначально трагично, потому что в собственных силах лишь то малое, чем скрепишь, из чего можно, свой дом, свою жизнь. Приходит время, когда и этого мало — когда для жизни нужно еще большее напряжение сил. В борьбе за нее не всегда побеждает человек, если слабнет, унывает, теряет веру, разрушается, гибнет. Но знание о трагедии жизни побуждает к состраданию, а по сути — к любви. Эта простая истина обретает в прозе Тарковского новый глубокий смысл. Он ищет ее, границу эту, между слабостью и силой, жизнью и смертью там, где природа уступает человеку лишь тропки...» (С. 7).

Тарковский — лауреат Литературной премии «Лучший рассказ года» интернет-журнала «Русский переплет» (2000), лауреат премии журнала «Роман-газета» (2002).