Евгений Баратынский оставил яркий след в истории русской литературы благодаря своему уникальному стилю и глубоким философским размышлениям. Романтик, проницательный лирик, самобытный мыслитель, художник-философ, один из самых оригинальных поэтов своего времени. В своих стихах он сумел соединить истину чувств с удивительной точностью мысли. Его поэзия проникнута тонким лиризмом, трагическим восприятием жизни и мудростью, что делает его произведения актуальными и по сей день.

Будущий поэт родился 2 марта (19 февраля по ст.ст.)1800 года в имении Мара Тамбовской губернии в семье генерала в отставке. Он получил прекрасное домашнее образование. В детстве Евгений был любимцем семьи. Особую привязанность питала к нему мать, руководившая его чтением и первыми литературными опытами. В 1812 году мальчик был определен в Пажеский корпус в Петербурге, привилегированное учебное заведение для дворянских детей. По личному распоряжению императора Александра I Баратынский был исключен из Пажеского корпуса без права поступления в дальнейшем на государственную службу, «разве что в армию, да и то в качестве рядового». Такое суровое наказание последовало за неблаговидный поступок: вместе с приятелями, членами тайного «общества мстителей», вообразившими себя романтическими «защитниками справедливости», он совершил кражу в доме у одного из пажей. Оставшись за порогом учебного заведения, Баратынский вынужден был уехать в деревню.

Еще будучи в Пажеском корпусе, Баратынский познакомился с А. Бестужевым, часто приходившим к своему приятелю — поэту Креницыну. Они-то и ввели начинающего лирика в литературный круг Петербурга. Здесь произошло знакомство с Дельвигом, которое быстро перешло в дружбу. Впоследствии к Дельвигу были обращены такие строки:

Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой

Боролся я, почти лишенный сил?

Я погибал,— ты дух мой оживил

Надеждою возвышенной и новой.

Ты ввел меня в семейство добрых муз...

«Дельвигу» («Дай руку мне...»)

Публиковать свои первые произведения Баратынский начал ещё в 1819-м году. Современники высоко оценили творческий талант молодого поэта. Его лирические стихи были полны драматизма и надрывности. Начало 19-го века – эпоха Байрона и романтизма, поэтому произведения чувствительного юноши нашли такой отклик в сердцах читателей.

Литературные критики и обычные читатели отмечали, что творчество Баратынского отличает изящный слог и красота речи.

Антон Дельвиг стал одним из первых, кто оценил огромный творческий потенциал молодого поэта. При этом Баратынский даже не догадывался, что лицейский друг прихватил его сочинения для личного прочтения. Стихотворным талантом Евгения не уставали восхищаться Николай Гнедич, Петр Плетнев, Василий Жуковский и даже сам Александр Пушкин.

В 1818 году поэт возвратился в Петербург, чтобы поступить на службу хотя бы солдатом. Зачисленный рядовым в лейб-гвардии Егерский полк, Баратынский получил право жить на частной квартире. Он поселился вместе с Дельвигом, через которого познакомился с Пушкиным, Кюхельбекером, А. Одоевским. В этот период Баратынский писал много дружеских посланий, элегий, помышляя о поэме. Молодой сочинитель быстро завоевал признание в кругу друзей-поэтов и среди читающей публики.

Производство в унтер-офицеры и назначение в пехотный Нейшлотский полк потребовало переезда Баратынского в Финляндию. Это было воспринято поэтом и его друзьями как ссылка, как гонение властей. В Финляндии поэт пробыл до октября 1825 года. В это время он имел возможность неоднократно бывать в Петербурге, встречаться с друзьями, принимать участие в заседаниях литературных кружков. В Финляндии были созданы поэмы «Пиры», «Эда», много посланий, элегий, эпиграмм. «В свете личной судьбы Баратынского лирический герой его элегий воспринимался как образ вольнолюбивой жертвы самодержавного деспотизма».,— пишет Е. Н. Купреянова.

И я, певец утех, пою утрату их,

И вкруг меня скалы суровы,

И воды чуждые шумят у ног моих,

И на ногах моих оковы.

«Послание к (барону) Дельвигу»

Получив в 1825 году первый офицерский чин, Евгений Абрамович вскоре подал в отставку и вернулся в Петербург, чтобы посвятить себя литературе. Талант его расцвел к этому времени в полную силу.

«Баратынский «принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством»,— с восторгом отозвался о собрате по перу Пушкин.

Посещая регулярно заседания Вольного общества любителей российской словесности, он сблизился с А. Бестужевым, Рылеевым. Его идейная близость к декабристам наиболее ярко проявилась в эпиграмме на Аракчеева:

Отчизны враг, слуга царя,

К бичу народов — самовластью

Какой-то адскою любовию горя,

Он не знаком с другою страстью.

Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,

Чтобы злодействовать свободней.

Не нужно имени: у всех оно в устах,

Как имя страшное владыки преисподней.

«Отчизны враг, слуга царя...»

Баратынский не принадлежал к тайному обществу, не шёл по пути декабристов, был лишь рядом с ними. Но жестокий разгром декабризма, гибель одних и опала других потрясли его душу и вызвали к жизни строки:

Я братьев знал; но сны младые

Соединили нас на миг:

Далече бедствуют иные,

И в мире нет уже других... ,

«Стансы» («Судьбой наложенные цепи...»)

Семейные обстоятельства вынуждают Баратынского переехать в 1826 году из Петербурга в Москву. Этот переезд знаменует начало нового этапа его жизни.

Молодое поколение передовых литераторов первой четверти XIX века жило идеями декабристов. Эти идеи оттесняли на второй план вопросы собственно литературные и философские. Но после расправы с декабристами социальные проблемы уступили место в творчестве отдельных поэтов вопросам отвлеченной философии. Так, на метафизическую философию Шеллинга и Канта ориентируются в своем творчестве московские романтики-любомудры Веневитинов, В. Одоевский, Шевырев, Краевский. С ними и сближается Баратынский.

Для содержания и настроения многих его стихов этого периода характерна отвлеченно-философская созерцательность. Как и любомудры, не приемля капиталистическое развитие России, Баратынский стремился защитить поэзию от «промышленных забот», которые, казалось ему, грозят гибелью искусству, духовному развитию общества:

Век шествует путем своим железным,

В сердцах корысть, и общая мечта

Час от-часу насущным и полезным

Отчетливей, бесстыдней занята.

Исчезнули при свете просвещенья

Поэзии ребяческие сны,

И не о ней хлопочут поколенья,

Промышленным заботам преданы.

«Последний поэт»

Романтические поэмы Баратынского «Бал» (1828) и «Наложница» (1831) не имели успеха, попытки обратиться к жанрам романтической повести и драмы также не были успешными.

В 1835 году вышли «Стихотворения» Баратынского. Белинский, отдав должное замечательному мастерству поэта, отметил, что «элегический тон его поэзии происходит от думы, от взгляда на жизнь». Вместе с тем- великий критик «беспощадно указал автору на его идейные ошибки, на забвение прежних свободолюбивых идеалов молодости» .

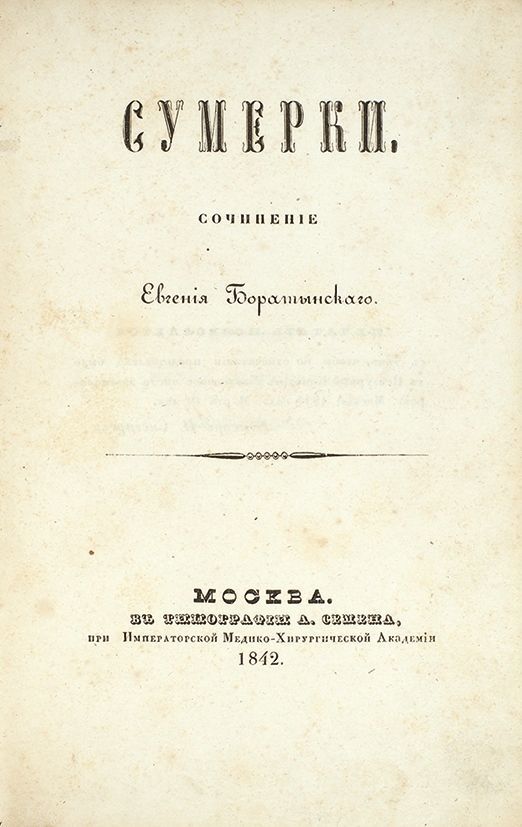

Сборник «Сумерки» (1842) явился последним прижизненным изданием произведений поэта. Журнальная критика встретила его недоброжелательно, обвинив автора в эклектизме.

Отойдя от литературной среды на родине, Баратынский обрел её на Западе, куда отправился в длительное путешествие вместе с семьёй. Франция, Германия, Италия приняли Баратынского как известного русского поэта. За границей он познакомился с русскими эмигрантами, находящимися в оппозиции к царскому правительству.

Разлука с родиной с новой силой пробудила его патриотические чувства. Однако перелом, наметившийся в связи с этим в мировоззрении и творчестве поэта, произойти не успел. В Неаполе Баратынский тяжело заболел и скоропостижно скончался 29 июня 1844 года. Похоронен он в Петербурге, в Некрополе Александро-Невской лавры. Евгений Баратынский прожил короткую и очень непростую жизнь. Познал и радости, и обиды, и горечь утрат, и счастье обретения, сладость и тяжесть поэтического вдохновения и заботы повседневного человеческого труда во имя близких. И в жизни, и в поэзии он был самобытен, самостоятелен и независим, никогда не кланялся и не заискивал, а твёрдо и честно исполнял свой долг – гражданина, художника, семьянина.

Уже при жизни Баратынский стал признанным мастером – едва ли не первым в отечественной литературе поэтом – философом. Никто, пожалуй, до него так глубоко не заглядывал в тайны человеческого бытия и не обнажал в слове так бесстрашно свои раздумья. И, пожалуй, никто до него так остро не скорбел об утратах человеческой души под ударами «железного века» и так страстно не желал человеку и миру гармонии. Поэзия Баратынского выразила самую суть переломной эпохи, когда надежды декабристов были задавлены железной рукой власти, когда старые кумиры ушли, а новые ещё не появились. В стихах Баратынского в полной мере отразилась духовная драма его поколения.